「遺留分」

遺留分とは、遺族の生活を保障するための最低限の相続財産の確保分であり、配偶者と第1順位者(子ども)、第2順位者(被相続人の父母)に認められています。なお、第3順位者(被相続人の兄弟姉妹)には遺留分は認められていません。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

| 相続人の構成 | 法定相続割合 | 遺留分割合 |

|---|---|---|

| 配偶者のみ | 全額 | 2分の1 |

| 子どものみ | 全額 | 2分の1 |

| 被相続人の父母のみ | 全額 | 3分の1 |

| 被相続人の兄弟姉妹のみ | 全額 | 遺留分なし |

| 配偶者と 子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1 | 配偶者:4分の1 子ども:4分の1 |

| 配偶者と 被相続人の父母 | 配偶者:3分の2 父母:3分の1 | 配偶者:6分の2 父母:6分の1 |

| 配偶者と 被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:遺留分なし |

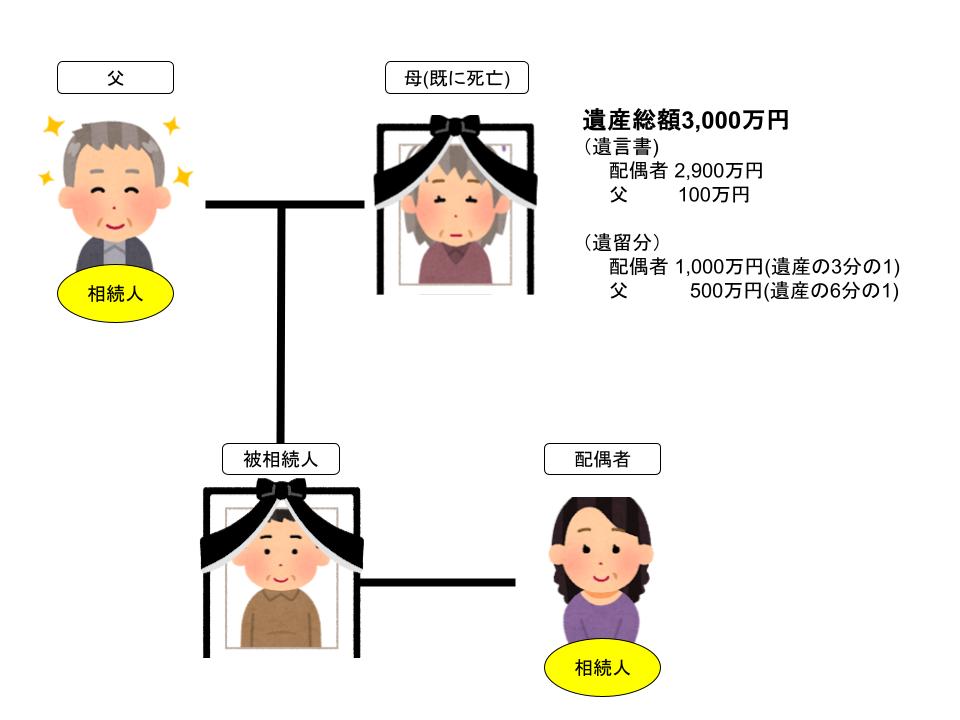

例えば、相続人が配偶者Aさんと被相続人の父Bさんのケースで、相続財産3,000万円の銀行預金のうち、Aさんに2,900万円、Bさんに100万円相続させる旨の遺言書があったとします。 まとめると下表の通りです。

| 相続人の構成 | 遺言内容(計3,000万円) | 法定相続割合 | 遺留分割合 |

|---|---|---|---|

| 配偶者Aさん 被相続人の父Bさん | Aさん 2,900万円 Bさん 100万円 | Aさん 2,000万円 Bさん 1,000万円 | Aさん 1,000万円 Bさん 500万円 |

配偶者Aさんは、相続財産のほとんどを相続するため文句はありませんが、問題は被相続人の父Bさんです。

Bさんからすると、「法定相続割合では1,000万円、遺留分500万円あるのに、遺言書の通り100万円のみの相続では納得できない」と思うかもしれません。

この場合、Bさんは遺留分として500万円を相続することが出来ます。具体的な手続きとしては、Aさんに対し、遺留分(500万円)から遺言内容(100万円)を差し引いた400万円を、遺留分侵害額請求を行うことになります。

なお、遺留分侵害額請求は、自分が持つ遺留分を侵害している相続や遺贈があったことを知ったときから1年以内か、相続開始の時から10年以内に行う必要があります。

遺留分侵害額請求は、請求するほうも請求されるほうも気分が良くないので、遺言書を作成する際には、相続人の遺留分を侵害しないように作成することがポイントです(遺留分を侵害している遺言書も有効なものとして扱われます)。